《述国亡诗》

君王城上竖降旗,妾在深宫那得知?

十四万人齐解甲,更无一个是男儿!

——花蕊夫人

作者简介

“花蕊夫人”是五代时期蜀国(后蜀)的一位宫廷女诗人,本名徐氏。原为蜀国宫女,后被后蜀主孟昶宠幸,封为“花蕊夫人”。

写作背景

后蜀主孟昶在位时国势已弱,宋太祖赵匡胤命王全斌率军征蜀。蜀军号称“十四万”,但战斗力空虚,军纪败坏。宋军压境时,蜀兵不战而溃,成都很快陷落。随后孟昶投降,后蜀灭亡。

花蕊夫人当时身在宫中,见军民惊散、城破无援,遂作此诗,写下“十四万人齐解甲,更无一个是男儿”。

然后呢?

孟昶被俘后被封为检校太师兼中书令、秦国公,居住在汴京。入开封七日后郁郁而终(一说被赵光义毒死),追封楚王,谥恭孝。

花蕊夫人随孟昶入开封。赵匡胤召见花蕊夫人,问她亡国情状,她答:“一百五十年宫女,尚言‘君王犹自可怜’。”(翻译:蜀国立国百五十年,宫中女子虽历几代,但在国灭之际,仍然怜惜自己的君主,而不忍责怪。)

赵匡胤被她的才情与哀怨感动,命她入宫,后不知所终。

据史料(吴任臣《十国春秋》第五十卷)记载,《述国亡诗》诗句“十四万人齐解甲,更无一个是男儿”甚受赵匡胤赏识。

痛骂自己国家男人的诗句受到了敌国首领的赏识,真可谓无上光荣!

警惕“白羽毛”的道德绑架

花蕊夫人并没有对国家政事或军务做出实际贡献。无论是在后蜀还是之后归顺了宋国,她的身份始终是宫廷中的妃嫔、诗人。但她却可以大言不惭地指责面对大军压境、随时可能丧命的蜀军“更无一个是男儿”,仿佛是在说:“你们只不过是会失去生命,我可是要给宋太祖当妃子了啊”。

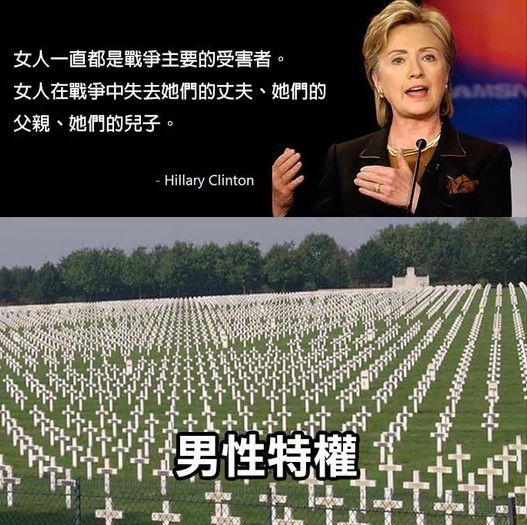

从花蕊夫人身上不难看出,原来“白羽毛”自古有之。无论是花蕊夫人还是英国、法国的“白羽毛女孩”,她们都有着共通之处:

1. 由非战斗群体向男性施加“勇气与牺牲”的道德压力

花蕊夫人身处宫中,以诗斥“男儿尽无”;白羽毛运动中,女性向未参军的男子递上白羽毛,象征“懦弱”。两者都以“女性的评判”作为对男性勇气的道德考验。

2. 都建立在“性别化的英雄叙事”上

男性被视为应当以生命换取荣耀、守护或尊严;女性则被赋予了“道德见证者”的角色。这是一种社会性别分工下的互相绑架:男人必须死得有意义,女人必须以情感证明这种死亡值得。

“白羽毛”可以是一句诗、一个标签、一场道德动员,而无论形式如何,它的本意就是将男性送上战争绞肉机的道德绑架。

英国女性在街头递出白羽毛,嘲讽那些未参军的男子“懦弱”;花蕊夫人一首“更无一个是男儿”,也让无数后人以“男子当死得其所”为理所当然。

可战争不是情诗,牺牲不是浪漫。真正的勇气,不是被人指着鼻子骂“怯懦”后才生出的冲动,而是在清醒地认清代价后,仍选择承担的理智;是自己选择何为正义、何为不屈的自由。

发表评论